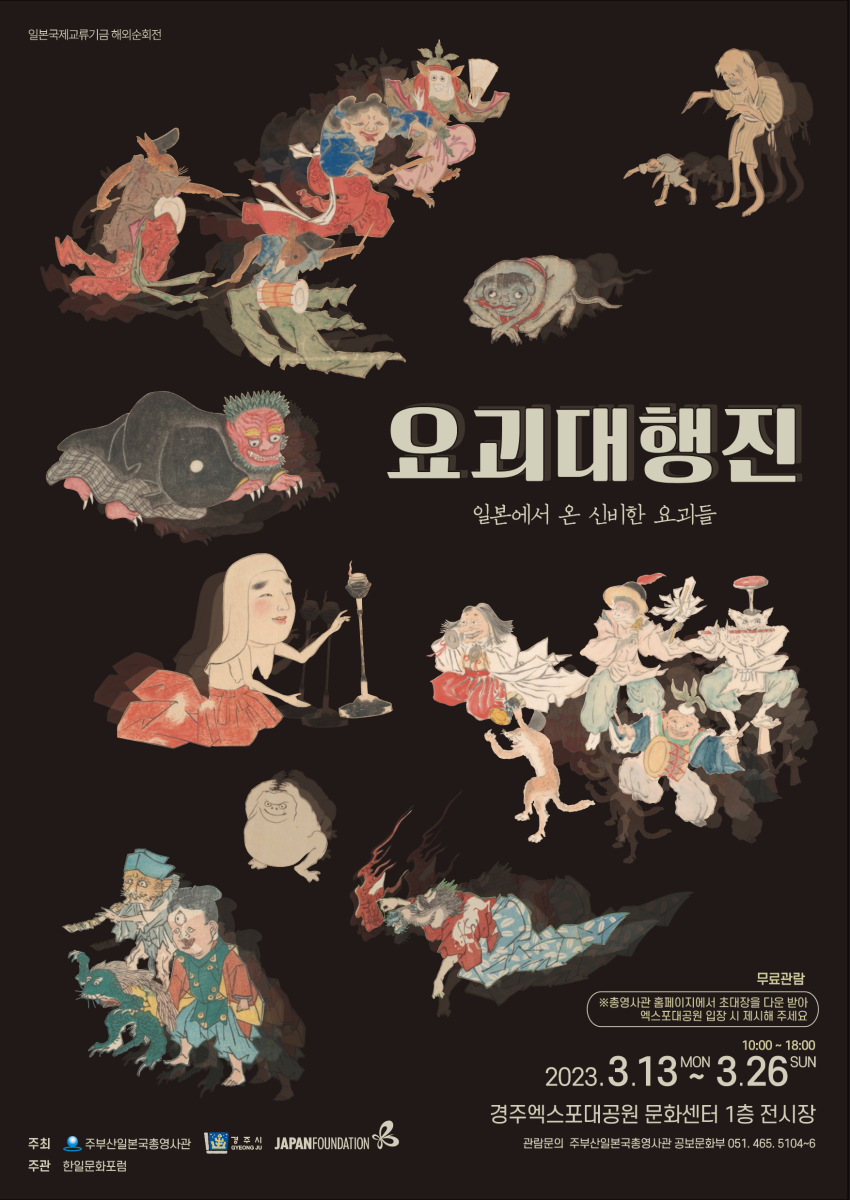

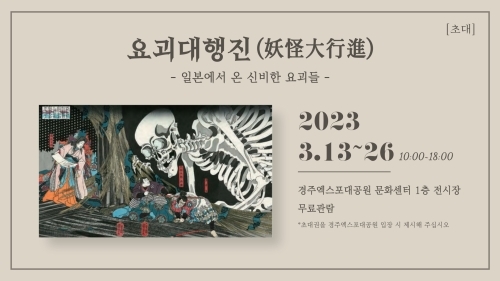

妖怪大行進:日本の異形のものたち

◉日時:2023年3月13日(月)~26日(日)10:00~18:00

◉会場:慶州エキスポ大公園文化センター1階展示場

(慶州市警部路614、略図参照)

■主催:駐釜山日本国総領事館、慶州市、国際交流基金

◉主管:韓日文化フォーラム

無料観覧

※以下の招待状をダウンロードしてエキスポ大公園入場時に提示

◉問い合わせ:駐釜山日本国総領事館 広報文化担当(051-465-5103~6)

展示作品紹介

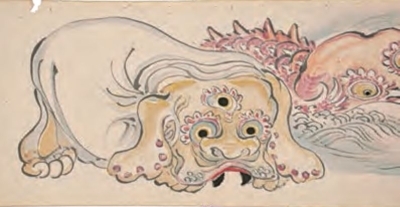

<化物づくし絵巻>

狩野由信 江戸時代

享和2(1802)年 狩野由信。35種の妖怪が描かれている。妖怪図鑑的絵巻は種々存在するが、この絵巻の珍しい点は、ヌリカベという妖怪を収録していることだ。壁があるかのように前に行くことができない場面に遭遇するのはヌリカベのせいだと伝えられていたが、この絵巻で確認されるまではビジュアル情報はないと言われていた。

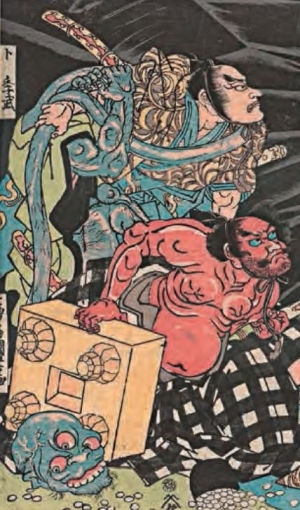

<土蜘蛛襲来図>

江戸時代 歌川国芳(1798-1861)

源頼光と護衛の四天王を襲う土蜘蛛。巨大な土蜘蛛の出現に臨戦態勢の頼光たちの緊張感があふれている。左端には碁盤で妖怪を押さえつける四天王の一人である坂田金時が描かれている。迫力ある画面が見る人を圧倒するような作品となっている。

<妖怪メンコ(角型)>

昭和時代

厚紙で作られたメンコと呼ばれる子供の遊び用の玩具。地面や床にたたきつけて相手のメンコを風でひっくり返すゲームで、厚紙の表面には様々な画題の絵が描かれたが、その中には妖怪もある。描かれた妖怪は必ずしも伝統的な妖怪ばかりでない。

<道化五十三次 四日市>

慶応2(1866)年 豊原国周(1835-1900)

人の賑わう宿場などにはカラクリ小屋があって人気を博した。ここでは吹矢が命中すると妖怪が現れるカラクリが行われているが、突然出現したろくろ首に女性がびっくりしている。

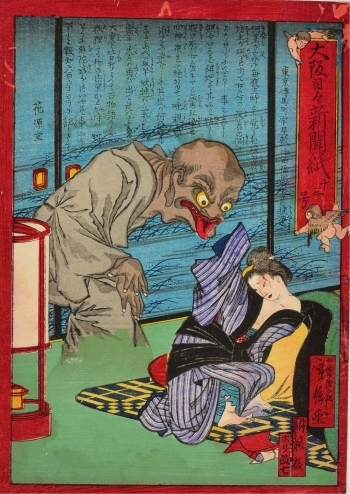

<大阪日々新聞紙 第十三号>

明治時代 長谷川貞信(2代)

東京伝馬町の家に毎夜現れる黒坊主の怪を伝えた新聞記事をもとに錦絵化したもの。記事を錦絵化するというユニークなスタイルは人気を博した。

<猫娘と化猫図>

2016年 平尾勉

<招待状>

※展示場 略地図